スペシャルコンテンツ業界インタビュー

キャッシュレス決済への心理的ハードルを払拭し、

選ばれるサービスに

LINE Pay(株)にインタビュー

経済産業省は、2018年4月に発表した「キャッシュレス・ビジョン」で、2025年までに日本国内のキャッシュレス決済率を40%にするという目標を打ち立てました。こうした流れの中、次々とキャッシュレス決済に新たな事業者が参入。くらしHOWのアンケートでも、「いろいろありすぎて、何を選んでいいのか分からない」という声が多く挙がっています。数多くのサービスの中でも、「友達に送金できる」など独自のサービスを展開しているLINE Pay(株)にお話を聞きました。

モバイル送金・決済サービスLINE Payを開始したのは、2014年12月。モバイル決済事業者の中でも歴史がある方です。2018年には国内100万カ所以上でスマホ決済が可能になり、LINEユーザーの約半数にあたる3,000万人が口座を開設しています。

LINE Payとしてのアプリケーションを提供しているわけではなく、日ごろ使いなれているLINEのサービスの中から利用できるので、始める際のハードルは低いと思います。また、幅広い年齢層に使っていただきたいので、プリペイドでLINEにお金をチャージしてもらう方法をメインに進めています。JCB加盟店で使えるLINE Payカード、QR/バーコードでのコード支払い、QUICK Payと連携したタッチ決済など、お店の状況に合わせてどこでも使える環境を作っています。

利用者層は初めのころこそ若い世代が多かったですが、20代、30代を中心に、徐々に上の世代にも広がりつつあります。LINE自体が若い層からシニア層に伝播していったように、日ごろのコミュニケーションの中でLINE Payを使う必然性も出てくるのではないでしょうか。

ユーザーからは、支払いやチャージをすると、ほぼ即時にメッセージが届くのでわかりやすいと好評です。キャッシュレス決済では、よく「お金を使った感覚がない」「つい、使いすぎてしまう」「残高管理がしにくい」といった声が聞かれますが、電子的に管理する方が履歴も残りますしすぐに確認できるので、“使い過ぎ防止“という面では、キャッシュレスの方が正確です。また、すぐリアルタイムにお知らせが来るので、万が一LINE Payカードを不正利用されて身に覚えがない通知が来たら、すぐに使用を停止することができます。第三者による不正行為によって発生した損害を補償する制度も導入しています。

**

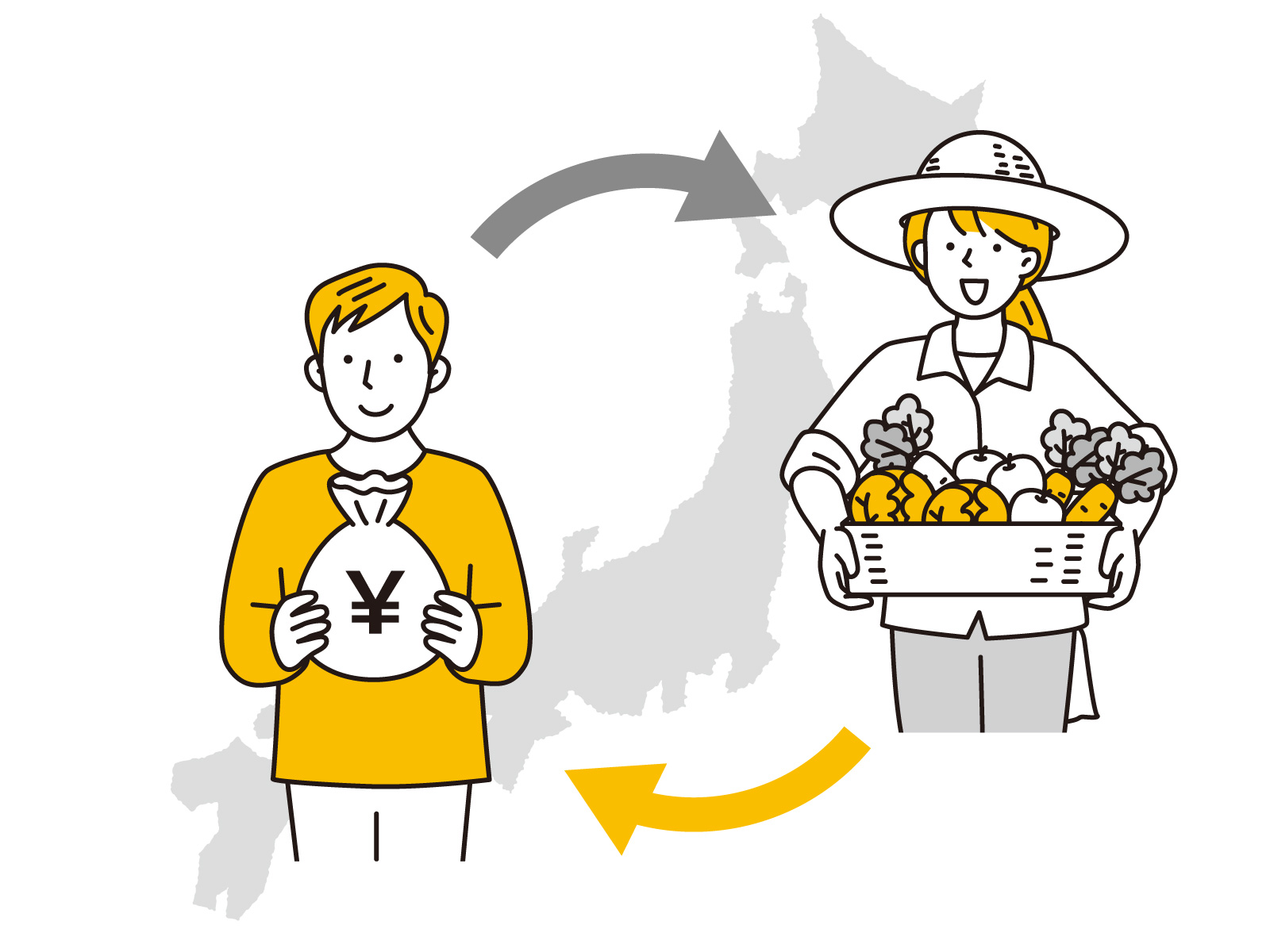

日本でキャッシュレス決済の普及が遅れているもう1つの原因に、中小事業者での導入が進まない実態があります。決済手数料や読み取り端末の導入などの初期費用負担がハードルになっています。LINE Payでは、初期導入コストを無料、決済手数料も3年間無料(※)というゼロ戦略を打ち出しました。2019年は、ローカルと中小事業者への導入普及がキーワードです。 (※)2021年7月末まで

ユーザーにとって、キャッシュレス決済の手段は1つのツールである方が便利ですが、お店にとっては費用や店舗形態の問題で1つにはまとめにくいのが実状です。お店に合ったサービスをまず導入し、ユーザーが使い分けるのが現実的ですが、その際に選ばれるサービスでありたいですね。

関連記事

【ふるさと納税意識調査】10月の基準見直しを知らない人は53.2% 基準が変わるなら活用法にも影響大!?

株式会社サンケイリビング新聞社と株式会社リビングくらしHOW研究所では、2022年度、利用者も寄付額...

2023.08.18

「幼稚園児&保育園児ママ」保険・共済商品 (2018年/全国)

ソニー生命が首位。決めるポイントは「商品内容」「価格」「信用」 利用している保険会社は、昨年首位の「...

2019.12.17

「幼稚園児&保育園児ママ」金融機関・金融商品 (2018年/全国)

店舗・ATMが身近に多い「ゆうちょ銀行」がトップ 利用している金融機関は、昨年とほぼ同じで「ゆうち...

2019.12.10

「幼稚園児&保育園児ママ」金融資産・教育資産(2018年/全国)

昨年平均481万から平均474万円に 1500万円以上世帯はやや増えたが、500万円〜1500万円が...

2019.12.03